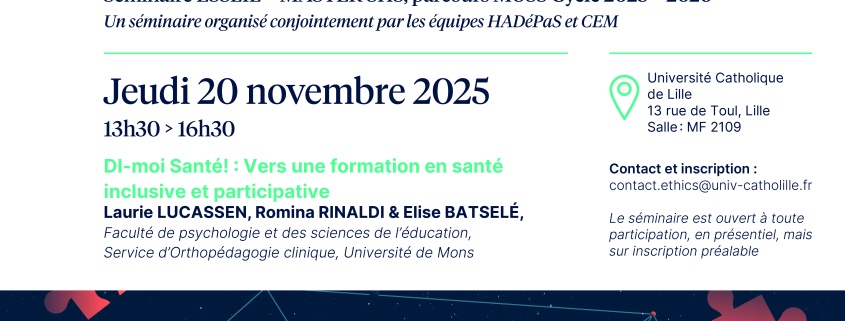

Contact et inscription : contact.ethics@univ-catholille.fr

Présentation

À la manière d’un polyèdre, dont les façons de le saisir et de l’observer dessinent des surfaces distinctes, des objets pluridimensionnels, ou encore tracent des perspectives projetées lorsqu’il décompose la lumière qui le traverse, la notion ou concept d’interaction, selon la manière dont disciplines et auteurs s’en sont saisis, dessine une composition des rapports entre individus, acteurs institutionnels et organisations, dans les champs de la santé et du social, qui dépend nécessairement de ce regard qui tente de les saisir, de la manière dont il envisage ou non la pluridimensionnalité de l’interaction même. Pour rendre droit à l’heuristique d’une multiplicité qui ne fasse pas non plus de la notion d’interaction un concept flou, l’enjeu de ce séminaire annuel sera de proposer une pluralité d’entrées disciplinaires et thématiques qui traversent et modèlent en retour la notion d’interaction, à des échelles et sur des registres divers. La tentative en est de faire terreau commun, par la manière dont ces échelles et registres se répondent lorsqu’on tente de les saisir ensemble, jamais dans une complétude illusoire, mais un terreau cependant toujours à considérer, aussi, par les professionnel.le.s qui s’attellent à l’intervention dans les champs de la santé et du social.

Trois niveaux principaux seront privilégiés au long de l’année, à travers les interventions de chercheur.e.s conviés à partager ce que, pour eux, « l’interaction » embarque.

S’il faut considérer l’approche de l’interaction dans la manière dont elle est positionnée relativement aux individus qui interagissent, tant l’interactionnisme symbolique (Le Breton, 2012) que la psychologie sociale, et parmi leurs auteurs « la trame de la négociation » dessinée par Strauss (1992) ou celle d’une théâtralisation du social dessinée par Goffman (1974, 1975 ; 1991), sont des points de référence, tant dans les champs de la santé que dans celui des approches du handicap et du vieillissement. Ainsi une part des enseignements de ces auteurs classiques resurgit-elle à nouveau frais dans les discussions sur le regard qu’une société pose, ou refuse de poser d’ailleurs, sur les individus qui la composent lorsque concernés par certaines formes de vulnérabilité ; et conséquemment, lorsqu’elle les stigmatise, autant qu’elle les assigne à des places qui définissent l’identité dans l’interaction sans que les personnes concernées soient à même de renégocier celle-ci avec légitimité, sans non plus subir les dominations exercées par ce fait. C’est aussi le courant des disability studies (Albrecht, Ravaud et Stiker, 2001) lorsqu’il interroge le validisme de sociétés normées pour et par d’autres (Primerano, 2022).

Décliner l’interaction dans les pratiques professionnelles, c’est, pour quitter une forme de sociologie très ancrée dans des rapports interindividuels, s’interroger sur ce que déployer -déplier ?- l’interaction sur un territoire veut dire. Le vocabulaire contemporain de la coordination et de la collaboration s’invitent alors dans l’échange, invitent à les questionner en retour, au regard de ce que peut signifier qu’interagir pour des organisations de santé (Cret, Guilhot, Capgras et Pascal, 2022), autant que dans l’analyse de la construction des politiques publiques des secteurs sociaux et médico-sociaux (Baudot, Borelle et Revillard, 2013 ; Fillion et Ravaud, 2014 ; Bloch et Hénaut, 2014), quand l’interaction est le tissu historique dont se composent les relations entre les tiers-acteurs et l’Etat-Providence (Jaubert, 2014), constitutives desdits secteurs contemporains.

Une troisième entrée positionne au cœur des pratiques de recherche cette question de l’interaction entre acteurs institutionnels, organisations et individus, lorsqu’elle influence à dessin ou sans le préméditer l’épistémologie même de la construction des connaissances, sous des régimes collectifs plus explicites qu’ils ne l’ont été longtemps considéré. C’est ainsi l’une des marques de fabrique, assumée ou questionnée, de la recherche participative (Walmsley et Johnson, 2008 ; Bigby, Frawley et Ramcharan, 2014 ; Frankena et al., 2015), que de favoriser aux différents temps du processus de recherche, comme dans ses lieux et ses moments concrets, des interactions faibles ou fortes entre ces différentes parties prenantes, pour tenter d’en extraire les apports, spécificités, limites, impasses.

Séance du 20 novembre de 13h30 à 16h30

Laurie Lucassen, Romina Rinaldi & Elise Batselé (Faculté de psychologie et des sciences de l’éducation, Service d’Orthopédagogie clinique, Université de Mons) :

« DI-moi Santé! : Vers une formation en santé inclusive et participative »

Lieu : MF2109, 13 rue de Toul, Lille